事業創造大学院大学 事業創造研究科 非常勤講師(担当科目:リスクマネジメント)

大森 英直

すべての人に必要なマネジメント能力

マネジメントはすべての人に必要な能力である。それは組織の上司と部下だけではなく、先輩と後輩、親子関係であっても同様で、誰もがマネジメントとは何かを理解し、その能力を獲得しなければならない。だが、それらは個人の経験則で語られることが多く、理論として学習する場が少ないのが現状だ。

個人の経験則は主観に大きく影響されるため、変化が著しい現代社会では通用しない場合も少なくない。現に学問の世界で語られるマネジメントやリーダーシップなどの理論も、時代とともに変容している。

社会心理学の父と言われるクルト・レヴィンが残した「良い理論ほど実践的なものはない」という言葉の通り、過去にマネジメントを実践した多くの先人達の経験則を集め、定量的・定性的の両面から分析し、導き出された共通の法則である “理論”こそ、次に続く部下や後輩たちの学びになるのではないだろうか。

部下や後輩と良好な対人関係を築くには

マネジメントの定義は学者によって千差万別だが、「良好な対人関係なくして良好なコミュニケーションは生まれず、良いコミュニケーションなくして良いマネジメントはできない」というのが私の持論だ。そこで、マネジメントとは何かを語る前に、どうすれば部下や後輩と良好な対人関係を築くことができるのかを考えてみたいと思う。

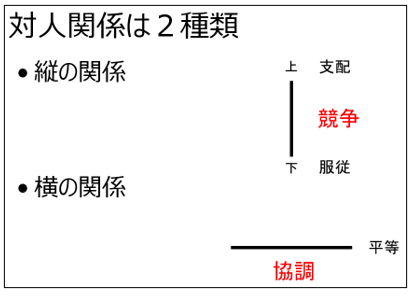

まず“人との接し方”であるが、マネジメントサイドは「横の関係」を心がけることが肝要だ。人間はほとんど無意識に、地位や立場などを基準にして、とかく相手との関係に優劣をつけたがるものだ。心理学者 アルフレッド・アドラーは、その優劣をつける関係を「縦の関係」と表し、支配と服従の構造からなる、競争心を煽り争いの絶えない親子関係的なもの(ファシズム法)と、甘えと思いやりの構造からなる、相手を思いやることで相手の上に立とうとする母子関係的なもの(アナーキズム法)があると説いている。それに対して「横の関係」は、協調が生まれ良好な対人関係を構築できる、平等の関係である(民主主義(デモクラシー)法)と述べている。

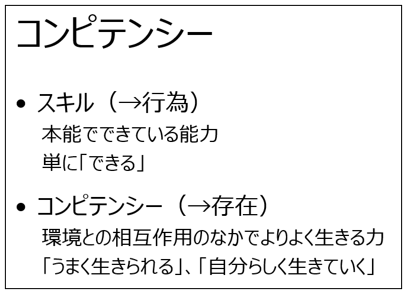

次に“人の視方(みかた)”であるが、スキルだけでなく「コンピテンシー」も含めて人を評価することが重要ではないだろうか。元来、人の能力には2種類あり、仕事ができる・勉強ができるといった本能から成り立つ能力“スキル”と、その人の存在で周りが明るくなる・安心できるといった、環境との相互作用で発揮される能力、“コンピテンシー”がある。

人は往々にして表面化されたスキルのみで他人を評価してしまいがちだが、上に立つ者は特に、このコンピテンシーも含めて評価すべきではないだろうか。成果さえ出せば良いという人間が、組織に悪影響を与えるという場面をよく目にするが、それはスキルのみを評価するマネジメントサイドの問題でもある。

「横の関係」を築き、「スキル」だけではなく「コンピテンシー」も評価することで、一人ひとりの価値や存在意義をマネジメントサイドが見出すことができれば、部下や後輩は安心してコミュニケーションをとることができ、気づきやアイデアが生まれるといった好循環を生み出す組織を創造できると信じて疑わないのである。

(出典)金井壽宏、2006、「働くみんなのモティベーション論」、NTT出版㈱,pp.218-223 をもとに筆者まとめ・修正

【参考文献】

野田俊作、2016、「アドラー心理学を語る1 性格は変えられる」、創元社

野田俊作、2017、「アドラー心理学を語る3 劣等感と人間関係」、創元社

金井壽宏、2006、「働くみんなのモティベーション論」、NTT出版

関連する記事

マネジメントについて考える vol.2 ―「対話」が良い対人関係と良い職場をつくる―

「マネジメントとは何か?」を、先人達が導き出した理論をもとにシリーズで紹介しています。組織運営で悩むマネージャーのヒントになればと思います。今回はコミュニケーション、特に対話(Dialogue)について述べさせていただきます。

【がん看護専門看護師・坂元敦子さんインタビュー第1回】意思決定の「下ごしらえ」の重要性

がん看護専門看護師であり、現在杏林大学医学部付属病院のがん相談支援センターにて相談員としてご活躍されている坂元敦子さんにお話を伺うことが出来ました。現場で奮闘しておられる看護師の皆さまにとって非常に有意義なインタビュー内容だと思います!

名古屋で勉強に最適なカフェ4選!〜コーヒーを飲みながら集中しませんか〜

今回は『作業しやすいカフェ=電源、wifiを使用できる』という定義でまとめて見ました! 家で勉強するより、ずっと効率が上がりそうな電源&wifiカフェを紹介いたします♪

【暮らしの保健室 秋山正子さんインタビュー第1回】「患者さんにとって本当に必要なことか?」という問い

「あなたが知っている訪問看護師と言えば?」と聞かれたとき、おそらく“必ず”挙がるであろう、秋山正子さんのインタビュー記事第1回です!

訪問看護ステーションを開設するための費用っていくら必要? ~合算すると、、、○○○万円!?~

「訪問看護ステーションを開設したい!」と思っても、先立つものがなければ実現できません。本記事では、看護師自身が開設すると仮定した際に、どれだけの資金・費用が必要になるのかについてお伝えします。