【著者】

吉川 典子 氏

特定非営利活動法人よこはま地域福祉研究センター 理事 社会福祉士

【プロフィール】

大阪府生まれ、横浜市在住

大学時代に子どもの社会教育や不登校児の学習支援などのボランティア活動に参加したことをきっかけに、ソーシャルワーカーを志す

横浜転居後は子育て支援活動に取り組み、2007年からNPO法人市民セクターよこはま事務局を経て2011年より現職

主に障害者支援に関するプログラム企画運営・講演活動・コンサルティングなどを担当

2019年立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科修士課程修了

福祉分野で一般的になっている概念にWHO(World Health Organization,.世界保健機関)の「ICF~国際生活機能分類」があります。世界的に類をみない超高齢社会が進行する日本で、ICFが福祉・医療関係者の専門用語のようになってしまっているのはもったいないと感じます。ICFの考え方が多くの人の日常生活に役立ち、大変有効なマインドセットになると思うからです。そこで、この場をお借りしてICFについてご紹介させていただくことにします。

ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health,. 国際生活機能分類)は、2001年5月にWHO総会で採択された、「生きることの全体像」についての「共通言語」です。20世紀後半までは「ICIDH(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps,.国際障害分類)」をもとに、疾病や損傷による機能障害がもたらす社会的不利は、医学的な治療や訓練によって取り除くものと考えられてきました。このような、社会的不利の要因を本人の機能障害、能力障害と捉える考え方を「医学モデル」と言います。

これに対し「社会モデル」では、不利の要因は社会や環境にあるとし、たとえ機能障害があっても周辺の条件を調整することで、健康状態に近づくことができると考えます。

皆さんは、どちらの考え方が正しいと思われますか?

実は、「生きることの全体像」をとらえるためには、「医学モデル」と「社会モデル」両方の考え方が必要です。

例えば今、社会問題ともなっている団塊ジュニア世代などの「中年引きこもり」について考えてみましょう。Aさんは49歳男性、引きこもり歴20年。脳梗塞の後遺症で身体障害者となった80歳の母と2人暮らしです。Aさんはほとんどの時間を自室で過ごしており、昼夜逆転生活。母ともほとんど顔を合わすことがなく、15年以上友人との交流もありません。食事は母が買い置きしたものを夜中に食べる状態。ただし身体的・精神的疾病は今のところ見られません。さて、Aさんは「健康」な状態といえるでしょうか。

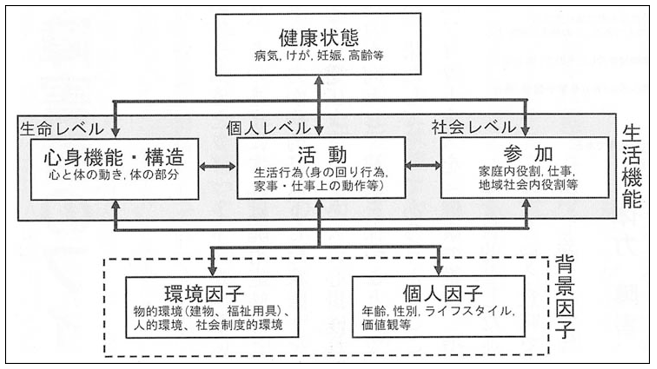

ここで、人間の「健康」な状態にどんな要素が含まれるかを考えてみると、身体的だけでなく社会的な条件が複数浮かんできます。外出すること、働くこと、社会の役に立つこと、経済的に自立すること、学ぶこと、仲間とつながることなどなど…これらを幅広く客観的に見る指標として、ICFが有効なのです(図1参照)。

【図1】生活機能モデル(ICF、2001)

(出所)障害保健福祉研究情報システム(DINF) Webサイトから引用

ICF(国際生活機能分類)は前述の「医学モデル」と「社会モデル」を統合して作られました。ICIDH(国際障害分類)が障害分類であるのに対し、ICFは人間の生活機能を分類しています。生活機能の要素は[心身機能・構造/活動/参加]。それぞれに環境因子、個人因子が影響を与えます。図1のとおり、すべての矢印が⇔なのが特徴であり、相互作用しながら健康状態を支える、という考え方です。

Aさんの例でいえば、実は自室での在宅ワークにより高収入を得て、自身と母の生活を経済的に支えていた、となれば生活全体のイメージがかなり変わってきます。また母の左手足が不自由なため、今後週3回のゴミ出しはAさんが担当する、となれば、部分的に家事に参加し、家庭内での役割を果たすことになります。結果、外出しなくともAさんの健康状態は、総合的に向上する可能性があります。

ICFが示す「生きることの全体像」からすれば、心身機能は構成要素の一つでしかありません。超高齢社会、人生100年時代の中、将来私たちの体の機能が低下しても、家事やボランティア、趣味などの活動に参加することによって、生活全体の質を保持できる可能性があるということです。一方で、好きな活動への参加を継続するために、病気や怪我を治療して機能回復する、体力の維持や予防も不可欠。「目的があるからこそ、リハビリを頑張ることができた!」そんな経験をされた方も、少なくないのではないでしょうか。このように、私たちの生活の質は医学×社会の相互作用で向上させることができます。

ICFの解釈は様々ですが、高齢者・障害者を含むすべての人にとっての国際的な共通概念です。また、将来私たちが何らかの機能障害となっても、前向きに生き続ける事の価値を共有できるツールの一つだと思っています。

関連する記事

『看護師と訪問看護師のイロハ』 第1回:シリーズの手引き

シリーズの手引きとして、訪問看護師と看護師の相違点を分かりやすく概説しています。

軽度介護者の今後の介護保険制度のあり方とは

軽度者支援に向けた介護保険はどのようなサービスがあるのでしょうか。ここでは、軽度者の中でも2015年の法改正で「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が介護保険から除外になった【要支援1】と【要支援2】の方を対象に支援に向けて介護保険サービスをご紹介致します。

【看護師あるあるまとめ36選】共感すること間違いなしの増大号です!

看護師さんならではの「あるある」についてまとめてみました! きっと、看護師さんが本記事を読めば、共感の連続間違いなしでしょうし、看護師さん以外が読んでも、看護師という職業の一端を知ることが出来るでしょう。

【看護師の悩み】平日に一人で楽しめる都内のおすすめスポット教えて?

一人で楽しめるスポットを知らないという看護師さんのお悩みに対して、今回は都内で1人でも楽しめるスポットをご紹介します。

現役看護師が語る看護師でよかったと感じたこと4選〜私が感じた「人」としての喜び〜

看護師でよかったと感じた、忘れられない体験談を紹介します!